はじめまして!岩手県一関市でピーマン栽培をしている、小野寺と申します。

家庭菜園をしている方、そしてこれから始める初心者の方にもわかりやすいピーマンの基礎知識や育て方を紹介します。

ピーマンの基礎知識

・科目:ナス科

・原産地:熱帯アメリカ

・栽培方法:露地栽培、プランター・鉢植え栽培、雨よけ栽培、施設栽培、養液土耕栽培、養液栽培など

・発芽適温:地温30〜33℃

・生育適温:日中25〜30℃、夜間15〜20℃

・収穫までの目安:開花から15日〜25日

・土壌ph:6.0〜6.5

・連作障害:あり(3~4年)

ピーマンは熱帯南アメリカ原産の作物で高温に強く気候への順応性も高いため、秋の徐々に寒くなる気候にも順応し霜が降りる頃まで栽培できます。

播種期を決めましょう

播種期は定植から育苗日数を遡って決めます。定植適期の苗は1番花が膨らみ開花直前の頃です。

育苗日数はハウス・トンネル栽培で75日前後、露地栽培で65日前後かかります。

種まきと発芽までの管理

発芽適温は30℃程度と高いことから3月以降暖かくなってきた頃が種まきの適期ですが、温度管理ができていれば1月や2月の寒い時期でも種まきが可能です。

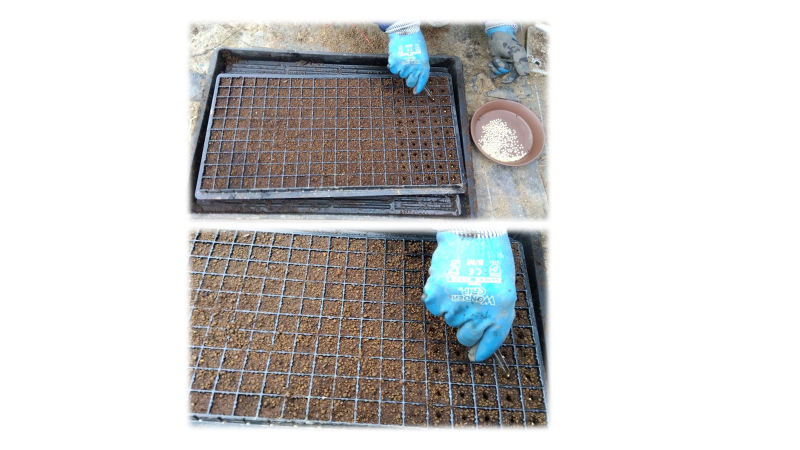

1.播種(種まき)

地温が30℃前後に保たれていることを確認し、育苗ポットやセルトレイに種まき用の培養土を入れ種をまきます。

5㎜程度の深さに種があるのが理想です。

- 予め準備をしておくとスムーズに進められます ■ピーマン播種(種まき)準備~培地詰め~

- ポイント

- ※種子は大きく変形しているものや変色したものは、発芽が悪かったり異常苗になりやすい為取り除きましょう。

- 種は小さいのでピンセットがあると便利です。

2.覆土

セルトレイに種をまき終わったら、上からふるいなどで均一に土を被せます。

- ポイント

- ピーマンは 嫌光性種子(けんこうせいしゅし)といって光に反応して発芽が抑制される性質を持つ為、土をしっかり被せましょう。

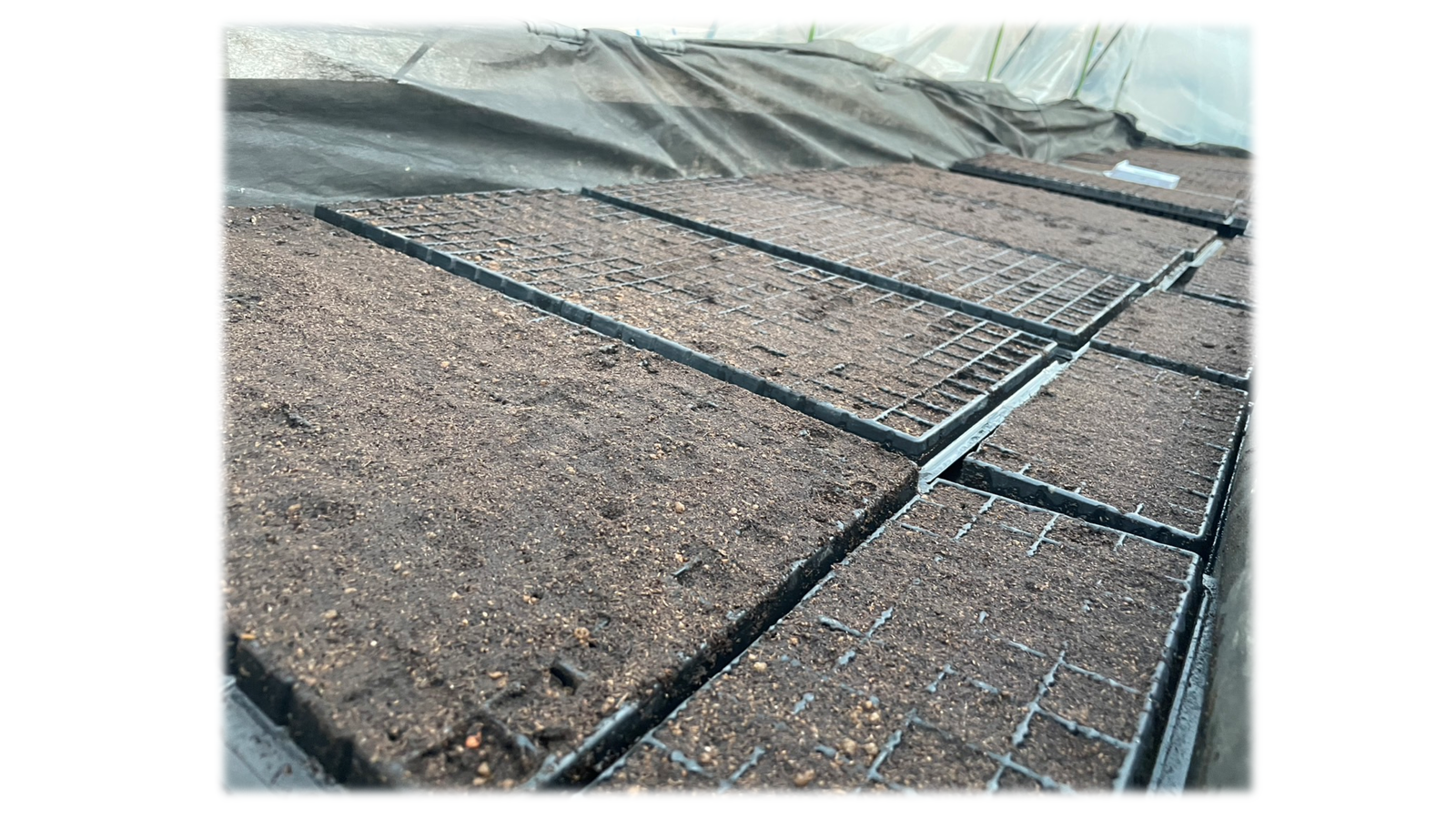

3.かん水

ぬるま湯をたっぷりとかん水します。

ピーマンの発芽を促すためには「保温」が重要です。25~30℃に保ちましょう。

ピーマンは発芽に光を必要としません。発芽まではトンネルや毛布などで覆い光を遮断します。

- ポイント

- ※播種から発芽までは概ね5〜7日程度かかります。

- ※種まきの時期を過ぎた場合や温度管理が難しい場合は、ホームセンターや園芸店で苗を購入して育苗、栽培することをおすすめします。

-

- ピーマンの発芽率

- ピーマンの発芽率は、一般的には70~90%程度です。

- 新鮮な種を使い、適切な環境を整えることで、この範囲内で高い確率で発芽します。

種まきをYoutubeで解説

4.発芽

- 種まきから5~7日後

| 地温の目安 | 発芽までの日数 | 注意点 |

|---|---|---|

| 30℃前後 | 5~8日 | 過湿で腐敗のリスク注意 |

| 28℃前後 | 7~10日 | 発芽率が安定 |

| 25℃前後 | 10~14日 | 発芽率がやや低下 |

| 20~22℃ | 14~21日 | ばらつきの増加 |

| 18℃以下 | 停滞や不発芽 |

発芽を確認したら、土が乾いているようであれば午前中に水やりをして管理します。

乾燥すると発芽が遅れたり、種皮をかぶったまま発芽してしまうことがあるので注意しましょう。

但し長時間過湿状態になると種子が死んでしまい発芽しなくなるので注意が必要です。

芽が出揃ったら、日中は日当たりの良い場所で管理しましょう。

まだ芽が出ていないものは新聞紙で覆い、日中は光を遮断しましょう。

発芽から仮植(鉢上げ)までの管理

1.温度管理

子葉展開までは日中は25~28℃で管理し、子葉展開後は日中の温度を25℃程度で管理します。

夜間は22~24℃で管理しましょう。

適宜換気を行いましょう。

2.水やり

土が乾いているようであれば午前中に水やりをします。培地に十分湿り気がある場合は水やりを控えます。

- ポイント

- ※水やりの量やタイミング乾燥状態や天候を見ながら判断しましょう。夕方は土の表面が乾いている程度で問題ありません。

- ※トンネルの水滴や日中の高温で葉の焼けなどが生じる場合があります。高温障害が出やすい10~11時には換気を行いましょう。

- 関連記事

- ■発芽後の管理を詳しく解説

鉢上げ(仮植)

- 発芽から25日前後

1.鉢上げ適期

鉢上げ適期は本葉が2~2.5枚展開したときです。鉢上げ時の地温は30℃程度に設定します。

2.鉢上げ(仮植)

鉢上げ用ポット(3.5~4号)を用意し培養土を敷き詰め、1つのポットに対して1本の苗を仮植します。

3.水やり

移植後速やかに土がよく馴染み、根が張りやすくなるように水やりをします。

4.鉢上げ後の管理

活着までは23~25℃の高温条件にします。土の表面が乾いている、もしくは日照りが強くなりそうなときに朝1回、たっぷりと水やりをしましょう。

- 関連記事

- ■ピーマン鉢上げ方法を詳しく解説

鉢上げ後の管理

1.温度

本葉が4枚展開したときは活着したと判断し、地温を徐々に下げていきます。この時期も高温障害を出さないようトンネルの開閉に気を付けます。

- 昼間:23~25℃

- 夜間:23℃→20℃→18℃→15~18℃と徐々に温度を下げる

- 地温:28℃→25℃→22℃→20℃→18℃と徐々に下げていく

2.支柱立てとずらし

本葉4~5枚になると水やりで倒れる苗が出てくるので竹串などで支柱を立てて支えます。

隣り合う苗の葉が重なり合うと徒長(株同士が競いあって伸びてしまう)するので、重ならない程度に鉢間を広げます。

3.かん水

かん水は生育状態、天候、土の湿り具合を見ながら、過湿過乾にならないようにこまめに行いましょう。

育苗初期は吸水量が少ないので過湿にならないように注意します。定植前になると吸水量が急激に多くなりこの時期の乾燥は根痛みの原因になります。

また、かん水が多すぎると根の発育が遅れ、地上部ばかりが生育した不安定な苗となるので注意します。

- ポイント

- ※かん水はできるだけ茎葉に水がかからないように行います。茎葉に水滴が大量に残っている状態で直射日光を受けるとレンズ効果で葉焼けを起こしやすくなります。

4.追肥

購入した培土の場合、定植まで肥料は大抵持ちますが、かん水が過剰気味だった場合には土から肥料の流出が多くなり育苗後半に肥料切れになる場合があります。

そのような兆候が見られた場合は500倍程度の液肥を水やりと同時に施用し、生育を回復させます。

葉の色が薄くなったり、黄化してきたら肥料切れのサインです。

5.病害虫

アブラムシ類や灰色カビ病、斑点病等の病害虫の発生が見られた場合は、被害が拡大する前に必ず防除を行います。

Youtubeで解説

- 関連記事

植え付け(定植)

- 鉢上げから45~50日

1.定植適期

本葉11枚〜13枚程度、一番花の蕾が大きく開花間近が植え付けのタイミングです。

2.定植

植え穴、苗にも予め十分に水やりをし、晴天の午前中に定植して活着を促進させます。

株間は50cmほど空け、苗のポットを外し根を崩さずに浅めに植え付けます。

マルチが風などでバタついてマルチ内の熱が逃げないよう、植穴周辺のマルチの上に軽く盛り土をしましょう。

3.仮支柱立て

植え付けと同時に苗が風や水やりで倒れないように仮支柱、又は支柱を1本立てて誘引しておきます。

4.水やり

定植後は株元にたっぷりと水やりをします。但し過湿には注意しましょう。

5.定植後の管理

夜間はビニールポリトウ等でトンネル被覆をして保温します。日中は25~30℃を目安に適宜換気を行います。

※定植1ヶ月前頃までに排水対策や堆肥、土壌改良材の投入、2週間前頃までに施肥、ロータリー耕、畝立て、マルチ展張など圃場準備を行いましょう。

定植方法をYoutubeで解説