理念:農業で困っていることをサポートする

ご挨拶

株式会社TKTは平成25年12月6日に千葉県浦安市で社長である小野寺隆好が発起人となり創業致しました。創業当初は役員3名で設立しましたが紆余曲折あり、現在は役員2名、社員3名、スタッフ5名(2022年末)で経営に臨んでおります。私達の経営をしていく理由はシンプルです。それは、

「農業で困っていることをサポートする」

ということです。農業にフォーカスし自らも農業に従事していくことで直面する様々な問題点を一つずつ解決し農業のさらなる発展に貢献したいという気持ちで活動に取り組んでいます。農業者の求めていることは明白で、

一生懸命育てた作物を食べて頂き喜んでもらうことです。

その対価として生活や事業継続に必要な売上を頂ければ本望なのです。現在、農業を取り巻く環境は厳しさを増しています。気候変動や資材費高騰も重くのしかかっています。作物単価は需給に影響され満足できる売上が見込めないこともあります。

これら大きな課題に私達ができることは何か?

どういうアプローチで行動に移せば改善できるのか?

私達にできることは小さいですが立ち止まってはいられません!

経営理念

私達の経営理念は農業で困っていることをサポートすることです。

理念とは?

理念とは志である。

志とは?

相手の夢を叶えてあげようとする気概である

私達の夢を叶える為に、まずはお客様の夢や願望を叶えることに全力を尽くします。それが私達の活動していく原動力です。

経営ビジョン

私達の経営ビジョンは、ピーマン売上高日本一です。全国で活躍する農家様から一目置かれるピーマン農家を目指します!

そのためにはどうすればいいのか?

どうなっていなければいけないのか?

日本一になっている状況を鮮明にイメージしながら体制を整えていきます。

経営戦略

ピーマン栽培で日本一を達成するためには人並外れた努力と工夫が必要です。私達がその目標を達成するために取り組んでいる戦略が2つあります。それが、

ビニールハウス事業

インターネット事業

です。ビニールハウス事業は岩手県、宮城県を中心に受注シェアを拡大し続けており、地域で使われなくなったビニールハウスを買取して低価格で施工するサービスを主軸として活動しています。社員は職人となり技術を上げ、自社設備の拡大や修繕に対応できる体制をすでに整えています。

またインターネット事業はホームページとアセットマネージメントを主軸として効率よく宣伝をし集客に繋げることができています。またアセットマネージメントすなわち資産運用を活用することで、無借金経営、資本金800万円を1円も使わずに経営を展開できている実績が強みです。

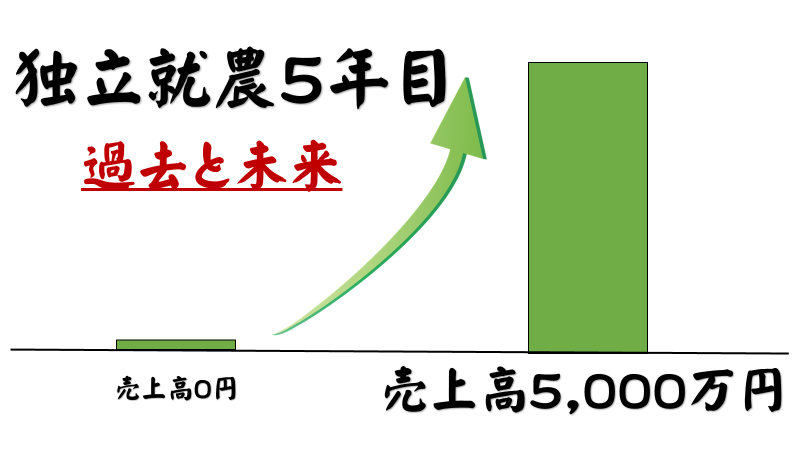

会社沿革

会社沿革では、株式会社TKTがどのようにして売上高5,000万円達成できたのかを解説します。また次なる目標である売上高1億円、そして純資産1億円達成に向けての未来ビジョンも掲載致しますのでぜひご覧ください。